基于ARM架構的嵌入式系統啟動流程深度剖析

時間:2025-03-10 來源:華清遠見

基于ARM架構的嵌入式系統啟動流程深度剖析

時間:2025-03-10 來源:華清遠見

引言:啟動流程的詳細解析

嵌入式系統的啟動流程看似是教科書式的步驟堆砌,實則暗藏硬件協同、安全攻防的復雜邏輯。這篇文章我將以ARM Cortex-A/M雙架構對比為切入點,結合工業級SoC設計案例與自研Bootloader開發經驗。

一、啟動流程的本質

嵌入式系統的啟動流程是硬件與軟件協同的非常精密且復雜的問題,那我們先來設想一下啟動時可能遇到的問題:

1. 硬件初始化:上電瞬間,所有硬件模塊處于未定義狀態(如時鐘未校準、內存未配置)

2. 代碼執行:在內存控制器初始化前,如何加載并執行程序(依賴芯片內置SRAM和BootROM)。

二、 啟動流程

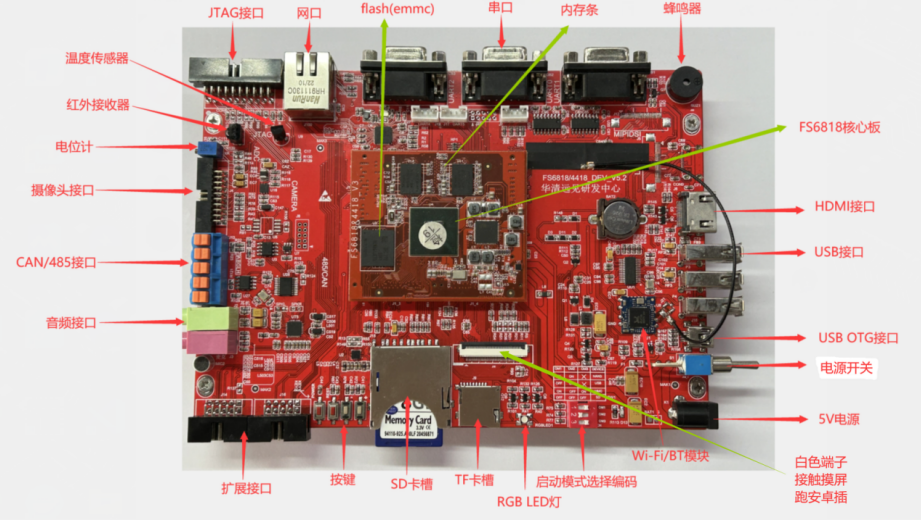

對于啟動流程而言,我大致分為以下六個階段,下面就以我們華清遠見的ARM開發板為例進行講解

開發板以(以Cortex-A53 + Linux為例)

階段1:BootROM——芯片的“基因代碼”

· 觸發條件:電源穩定(Power-On Reset, POR)或硬件復位信號。

· 核心任務:

· 檢測啟動介質:通過熔絲位(eFUSE)或BOOT引腳電平選擇啟動源(如SD卡、eMMC、UART)。

· 加載一級引導程序(SPL):從存儲設備的固定偏移(通常為1KB)讀取至芯片內置SRAM。

· 技術細節:

· 典型SRAM容量:64KB(如STM32MP157的SYSRAM)。

· 安全機制:部分高端芯片支持BootROM驗簽(RSA-2048 + SHA-256)。

階段2:SPL(Secondary Program Loader)——硬件喚醒者

· 執行環境:在SRAM中運行,無內存管理單元(MMU)支持。

· 關鍵操作:

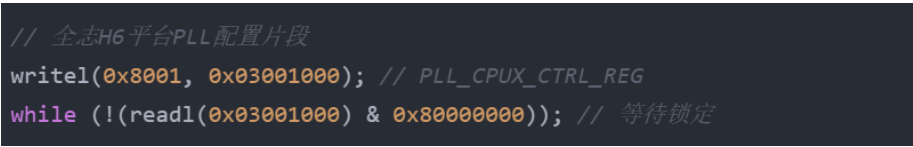

1. 時鐘樹配置:

· 初始化PLL鎖相環(如設置主頻為800MHz,誤差<0.1%)。

以一下代碼為例:

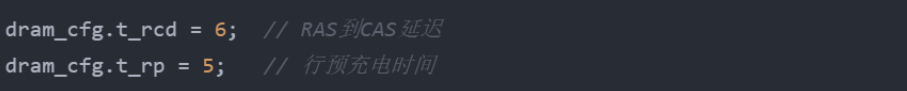

DDR初始化:

· 根據顆粒型號(如美光MT41K256M16TW-107)配置時序參數:

外設基礎配置:

· 初始化調試串口(UART0,波特率115200)。

· 啟用看門狗(WDT)防止啟動卡死。

階段3:U-Boot——系統啟動的“指揮中樞”

· 內存布局:運行于DDR中,支持設備樹(DTS)和動態加載。

· 核心功能鏈:

1. 設備樹解析:

· 加載.dtb文件,動態修改節點(如調整GPIO復用模式)。

2. 內核加載:

· 從存儲設備讀取zImage至內存(如地址0x80008000)。

· 驗證內核簽名(可選Secure Boot流程)。

3. 啟動參數傳遞:

· 通過ATAG或FDT傳遞參數(如root=/dev/mmcblk0p2)。

· 調試技巧:

1. 使用bdinfo查看內存映射。

2. 通過bootelf命令直接啟動ELF格式內核。

階段4:Linux內核——系統的“靈魂注入”

· 啟動時序分解:

1. 匯編初始化(head.S):

· 切換CPU模式(ARM→SVC模式)。

· 設置臨時頁表(恒等映射)。

2. C語言入口(start_kernel()):

· 初始化調度器(sched_init())。

· 掛載根文件系統(vfs_caches_init())。

3. 用戶空間橋接:

· 創建第一個用戶進程(init_task,PID=1)。

階段6:安全啟動擴展(可選)

· 信任鏈構建:

· 硬件安全模塊:

· 使用eFUSE存儲公鑰哈希。

· 啟用TrustZone隔離安全世界(如OP-TEE框架)。

一、實戰案例

1. BootROM階段(0~50ms):

· 檢測GPIO引腳電平,選擇SD卡作為啟動源。

· 加載SPL至VideoCore IV處理器的L2緩存。

2. SPL階段(50~200ms):

· 初始化LPDDR4內存(頻率2133MHz)。

· 通過Mailbox協議喚醒ARM Cortex-A72核心。

3. U-Boot階段(200~500ms):

· 加載bcm2711-rpi-cm4.dtb 設備樹文件。

· 傳遞console=ttyAMA0參數啟用串口控制臺。

4. 內核啟動階段(500~1500ms):

· 初始化BCM2711的PCIe控制器。

· 掛載ext4格式的根文件系統。

二、啟動時間優化方案

1. 硬件層加速:

· 使用XIP(Execute-In-Place)閃存減少加載延遲。

· 啟用DDR自刷新模式(SRAM保持數據,快速喚醒)。

2. 固件層瘦身:

· 裁剪U-Boot功能(移除USB、網絡等非必要驅動)。

· 預計算DDR時序參數,避免運行時校準。

3. 內核層優化:

· 關閉調試選項(CONFIG_DEBUG_KERNEL=n)。

· 使用LZ4壓縮內核(解壓速度比gzip快300%)。